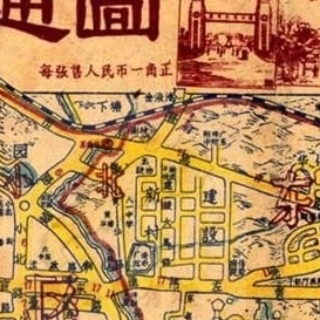

1887年廣東全省水陸舆圖中的澳門與拱北,維基百科共享資源港文化特色。

拱北口岸,維基百科共享資源

拱北傍海

葡人登陸前的澳門與拱北行政區劃沿革

廣東在南宋紹興二十二年(1152年)劃出南海、番禺、新會、東莞四縣的沿海地區,建立香山縣。現今澳門和中山市、珠海市、廣州市南沙區大部分地方之區域在當時同屬香山縣範圍。當時澳門地區屬南宋廣南東路(今廣東的情侶路,維基百科共享資源

省)廣州府香山縣延福里恭字圍,舊稱香山澳、濠鏡澳等。1282年(元至元十九年)改屬廣州路香山縣。明軍在1368年(明洪武元年)平定嶺南後,設廣東行中書省。1376年(明洪武九年)改中書省為承宣布政使司,改屬嶺南道廣州府香山縣。在1531年(明嘉靖十年)正式革去廣東市舶太監,改市舶中官公館為嶺南道公署。

中葡拱北邊境變遷

回歸前的澳門與拱北

(1) )關閘事件 (1849年)

也稱拉塔石炮台之戰或北山嶺之戰。澳門亞馬喇總督就在1849年(清道光二十九年)8月22日,於關閘附近突然遭到沈志亮等七名中國人襲擊,遇刺身亡。

由於葡萄牙王國指責清政府策劃或支持暗殺澳督,土生葡人美士基打(葡萄牙語:Vicente Nicolau de Mesquita)在同年8月25日,攻佔澳門半島與中國大陸連島沙堤的要衝關閘,以及北山嶺(葡萄牙語:Passaleão)。兩廣總督徐廣縉作調兵應變,也在同年9月16日致函澳府委員會,通報殺死亞馬喇總督的沈志亮被捕獲、審判、處決消息。清軍後來退守前山寨。

由於「瑪麗亞二世號」巡防艦爆炸,造成大約有二百名水兵死亡之後,葡萄牙取消進一步討伐遠征。亞馬喇總督遺體在1851年(清咸豐元年)1月1日就從澳督府移往方濟各修道院的嘉謨小教堂(Igreja de Nossa Senhora do Carmo)安葬,同時舉行正式安葬禮,澳門議事公局於葬禮上致悼詞。

(2)關閘事件 (1952年)

葡軍邊防士兵在1952年7月25日與中國人民解放軍因路障之爭在關閘附近再次發生邊界對抗。交火後,一名莫桑比克土著士兵喪生,一名葡軍官和多名非洲士兵受傷。七月二十六日,由於邊界衝突持續,澳門政府實施宵禁並關閉關閘大門。但因十分依賴中國大陸的食物進口,導致有關價格飛漲。兩天後關閘大門重開,但汽車來往很少。休戰約三天後,衝突在7月29、30日再起。澳門政府在8月23日,與中國方面簽署協議,結束多次邊界衝突。協議是由澳門商會正、副會長何賢和馬萬祺作中介人,何賢與澳門政府經濟局長羅保一起前往中國,參加最後一次(第十七次)談判。

(3)拱北關前蓮花亭對開爆炸事件(1962年)

中澳邊區三廠在1962年8月5日上午十一點傳來爆炸聲,交通一度斷絕。大陸軍警在三廠方面發生爆炸時,立即實施緊急戒嚴,加派治安人員到達現場將拱北海關附近包圍,逐段路檢查鄉民與郵包帶貨人,以及港澳返鄉探親旅客。有部份返鄉探親旅客在是日下午6點返回澳門。在8月5日被留在三廠之百餘名郵包商帶貨人,有十七名在8月6日上午十一點返回澳門,同時有三十多名返鄕探親之港澳旅客,也獲得返澳或者直接往石岐或廣州去。陸路交通在8月6日恢復,有十多名返鄉探親的港客,在是日經過拱北關前往石岐各鄉,但是日沒有人前往拱北關投寄郵包,郵包投寄活動完全停頓。有四百人直至8月10日經過查問之後獲釋放,積壓郵包在是日也已開始寄出。

(4) 弔唁周恩來儀式(1976年)

在1976年1月14日和15日拱北海關大樓舉行。當時全澳下半旗誌哀,全澳不同戲院停止放映,同時體育康樂活動也暫停。這個弔唁會場禮堂上方佈置「中國人民偉大的無產階級革命家、傑出的共產主義戰士周恩來同志永垂不杇!」橫額,下面高懸周總理遺像,前面則是松柏和鮮花。本澳工人、菜農、漁民、工商界、醫務界、敎育界、歸僑、新聞界、體育界、攤販、文化藝術界等代表和各機構職工總共四千人,在14日拱北海關大樓前參加弔唁儀式。各業工人、街區坊衆、婦女、工商界人士、學生、敎師、靑年、漁民、小販等總共七千人,在15日前往拱北海關大樓參加弔唁儀式。可見弔唁會場選址,有利於方便珠澳民眾前往悼念。

(5)拱北海關爆炸事件(1993)

一名本澳居民被懷疑是毒品帶家,在1993年2月28日被海關關員帶走調查時,竟然拋擲手榴彈。將五名關員炸傷之後衝關逃走,大量拱北海關以及邊防人員旋即進行搜捕,動用催淚氣體將嫌疑人從拱北海關大堂的「天花板」迫出後拘捕。在事件當中除了五名海關關員受傷之外,被拘嫌疑人在混亂中也有受傷,同時被送往珠海市人民醫院救治,其中兩關員傷勢較為重,但是沒有生命危險,多是手足部被碎片打傷。另外還有三名本澳居民在爆炸之時被波及,當時是被手榴彈碎片所傷,回澳之後到鏡湖醫院救治。

回歸後的澳門與拱北

澳門政府早於2001年間向珠海市租借關閘以北「三不管地帶」地段,作興建新的關閘邊檢大樓(葡萄牙語:Posto Fronteiriço das Portas do Cerco)。新的關閘邊檢大樓在2004年1月15日落成,同時在同年2月2日正式啟用。現今關閘澳門邊檢大樓地段,在2015年12月20日由中華人民共和國國務院頒布的2015版《中華人民共和國澳門特別行政區行政區域圖》當中,明確劃歸為澳門特別行政區管轄。

時任國務院副總理汪洋在2013年11月初訪澳。他在此期間宣布青茂口岸項目已經獲得中央批准同意建設。中華人民共和國國務院在2017年4月正式批覆同意,主體工程在2018年初正式動工。青茂口岸現在位置原本為舊澳門批發市場,在新的口岸工程展開後,同一時間展開清拆工程。澳門特別行政區政府和廣東省人民政府在2021年8月30日分別宣布,按照國務院批覆同意,同時經過粵澳兩地政府協商,青茂口岸(粵澳新通道)在2021年9月8日下午3時正式開通啟用。

為了用於澳門輕軌東線項目建設,有利更好發揮項目的經濟社會效益,加強澳門與大陸基礎設施互聯互通。第十四屆全國人大常委會第七次會議在2023年12月29日,於北京人民大會堂閉幕。會議表決通過全國人大常委會關於授權澳門特別行政區對廣東省珠海市拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄的決定等。澳門將以租賃方式取得相關陸地和海域使用權,租賃期限由移交管轄之日起直至2049年12月19日,期滿後可續期。

與澳門、拱北有關的地點

拉塔石炮台 位於中國廣東珠海拱北炮台山上,佔地大約3600平方公尺,在1841年修築建成。在1849年發生關閘事件之後,這個炮台曾被澳葡政府佔領。廣州府前山同知(與澳門同知是同一個衙門)蔡國禎在1890年收復之後,曾經用作拱北關陸路緝私總部。此砲台遺址在1986年5月13日列入珠海市第二批重點文物保護單位。在2015年12月10日,列入第八批廣東省文物保護單位。

蓮花亭 澳門各界在1946年(民國三十五年)12月24日參加拱北高沙蓮花亭開幕典禮儀式。蓮花亭為澳門同善堂茶亭,位於澳門往來中山的必經之道,即現在珠海蓮花路側,以方便往來行人休息。在抗日戰爭期間不幸被日軍所毀,此次重建是由同善堂主席黃渭霖發起,目的依舊為以方便往來行人休息。

北嶺愚園遺址 位於珠海拱北北嶺村,又名竹石山房。由珠海北嶺村人、中國近代著名實業家徐潤(1838—1911)興建於清宣統年間。1950 年,廣東人民公安邊防局第五分局指揮所在此設立。1952 年關閘事件發生,這裡是中方與澳葡代表談判場所。「文化大革命」時期,園內建築遭破壞。1986 年公佈為珠海市文物保護單位。

三不管地帶 位於澳門關閘和珠海拱北口岸之間邊界地帶,在1849年至1999年曾經一度為領土管轄的法律真空。 保安司司長黃少澤在2017年11月28日重申,自從關閘口岸在2004年擴建之後, 關閘口岸和珠海拱北口岸之間已不存在「三不管地帶」,關閘口岸後面屬內地管轄範圍。

拱北關 清廷在香山縣小馬騮洲,於1887年4月2日始建。在澳門臨時租用風順堂街1號作拱北關總關以及稅務司法來格住宅。拱北海關稅務司在辛亥革命之後,於清宣統三年(1912年)11月18日下令海關改掛海關關旗,取下原有的清政府龍旗。在1946年8月21日恢復九洲支關。中葡雙方為了合作防止走私,中澳關務協定在1948年5月20日簽字。

中華人民共和國拱北海關 在1950年1月由拱北關,更名為中華人民共和國拱北海關。1984年6月經國務院批准為正廳局級海關。關區範圍包括珠海、中山兩個地級市。關區設有一類口岸11個、原二類口岸7個、中途監管站2個。

拱北口岸 拱北旅檢大樓在1977年啟用,直至1999年10月。現在的拱北新聯檢大樓在1999年10月2日啟用。自2011年,拱北口岸打破羅湖口岸的記錄,成為全球最高出入境人次的出入境口岸,年均出入境人次達1億以上。通關時間為每天06:00-01:00。拱北口岸地下購物廣場於1999年12月開業。

拱北賓館 是四星級涉外酒店,在1981年8月建成,於1984年3月29正式開業。曾接待過黨和國家領導人、外國政要等人物。 是由廣東省旅遊設計小組負責設計,順德縣建築公司第四工區負責土建施工,廣州巿園林建築公司和順德縣北滘花木公司負責園林綠化施工,聘請港澳多家公司協助室內設計裝修。由香港新聯益公司,澳門盧道和、何厚鏗、何厚鏵、盧德全、梁仲豪、梁仲俠等,以及珠海國際金融中心聯合投資建成,總投資額八千多萬港元。敬賢會堂是紀念拱北賓館投資者何賢而設。

研究澳門與拱北關係書目提要

《港澳與近代中國學術研討會論文集》:由港澳與近代中國學術研討會論文集編輯委員會所編,在1999年由台北國史館出版。台灣學者目的是為了促使台灣學術界重視港澳史研究, 在1998年9月舉辦港澳與近代中國學術研討會。這本《港澳與近代中國學術研討會論文集》收錄該研討會會議共有二十五篇文章,其中六篇是有關澳門歷史,其中收錄莫世祥文章〈近代澳門貿易地位的變遷──拱北海關報告展示的歷史軌跡〉。

《蠔鏡映西湖:屏蔽與緩衝中的清代澳門中西交流》:由廣州中山大學歷史學系教師周湘、李愛麗、江瀅河、藺志強所著,在2013年由北京社會科學文獻出版社出版。其中收錄由李愛麗所撰寫的〈清朝對澳門的海關管理:從澳門總口到拱北海關(1684—1887)〉一文討論的問題包括:明朝政府對澳門貿易的管理、清朝前期粵海關對澳門海關的管理和澳門總口的沿革、澳門總口委員設立後的海關管理體制、鴉片戰爭後澳門海關體制的變化。

《珠澳關係史話》:由趙艷珍所著,2006年由珠海出版社出版。以8章內容:(一)葡人入據澳門前後的珠澳關係;(二)在天朝上國的羽翼之下;(三)鴉片戰爭前後的珠澳關係;(四)《中葡和好通商條約》簽訂前後的爭鋒;(五)民國時期的珠澳關係;(六)新中國成立後的溝通與聯繫;(七)改革開放後密切的交流合作;(八)一國兩制下的珠澳關係。訴說澳門關閘和拱北一帶變遷歷程。

參考資料:《簡明中國歷史地圖冊》、《粵澳關係三十年全紀錄(一九七九-二零零八)》、《粵澳關係史》、《澳門歷史 1840~1949》、中華人民共和國拱北海關、澳門華僑報、《澳門研究書目提要》。